自然界及其规律深深地藏在黑夜之中。上帝说:“让牛顿出生吧!”顿时光芒照亮万物。

——蒲柏(Alexander Pope.1688-1744)

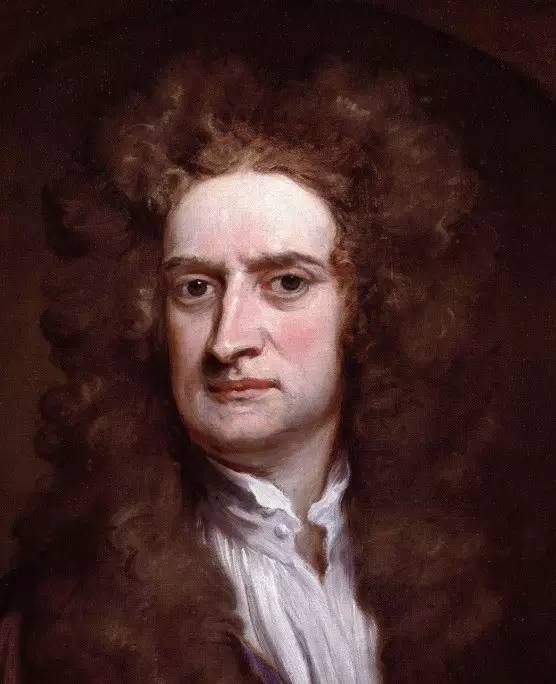

牛顿(Sir Isaac Newton,1642——1727)

艾萨克·牛顿 爵士,英国皇家学会会长,英国著名的物理学家,百科全书式的“全才”,著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。

皇家学会是英国最知名的科学机构

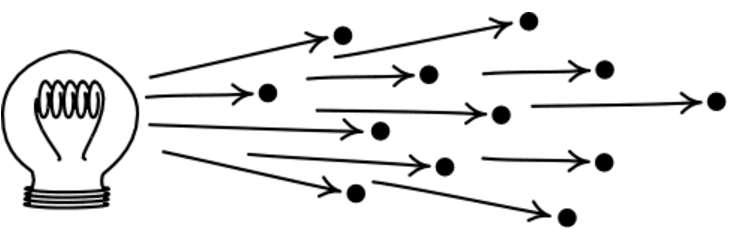

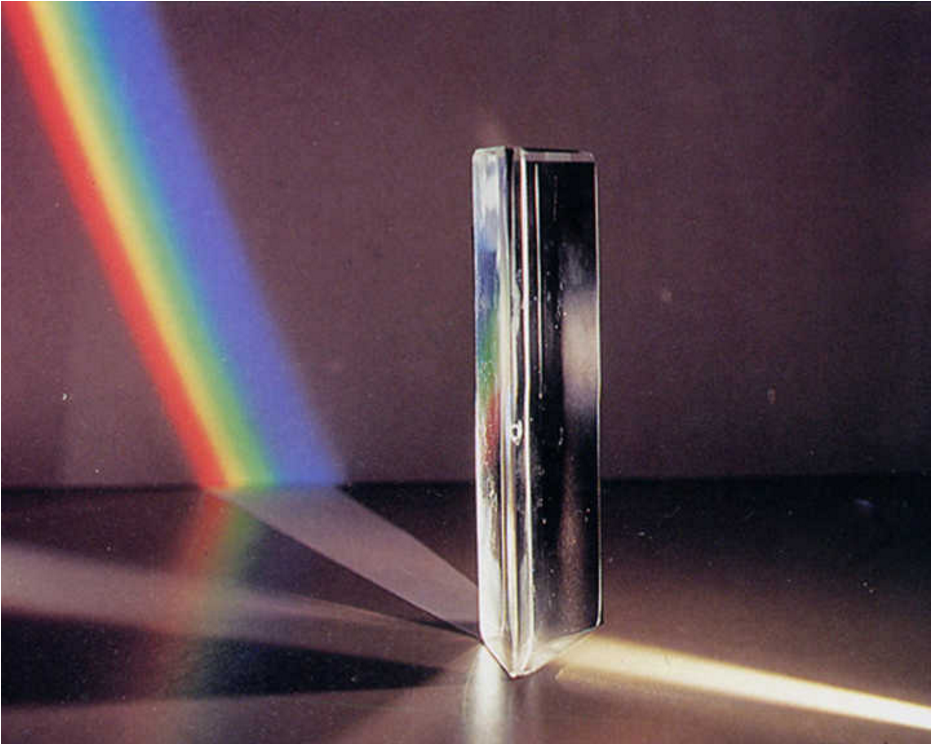

牛顿对于光学的研究大概始于1663年,最大贡献是精确地进行了光的色散实验,指出日光由不同颜色的光混合而成。于1704年出版了《光学》。在《光学》中指出,光的本质应是实体粒子,他以弹性小球的物理模型来解释光的反射,又认为折射是在两介质交界处粒子受力变化导致的。

牛顿的理论中,光是光粒子高速移动产生的粒子流。反射和折射都遵循自己的经典物理体系。牛顿认为宇宙中充满均匀的介质“以太”光粒子在移动过程中会受到以太的引力影响,但由于以太均匀分布,光粒子的总体受力平衡,满足自己的第一定律,保持匀速运动

有光才有色:

色彩的产生,是由于光线照射到物体上之后,会被吸收、反射或透射出来,也就是说物体表现了什么颜色也就是反射了什么颜色的光。 虽有例如惠更斯等其他学者反驳粒子说的观点,但无奈牛顿位高权重,其权威地位几乎无人敢挑战。光粒子说便顺理成章地成为了那个世纪最主流的观点。

1.牛顿:

人们对于光的认知还要追溯到1666年牛顿做了一个著名实验,这场实验中,牛顿使阳光透过三棱镜,使其分解为七色彩带。

牛顿据此推论:太阳白光由这七种颜色的光混合而成。

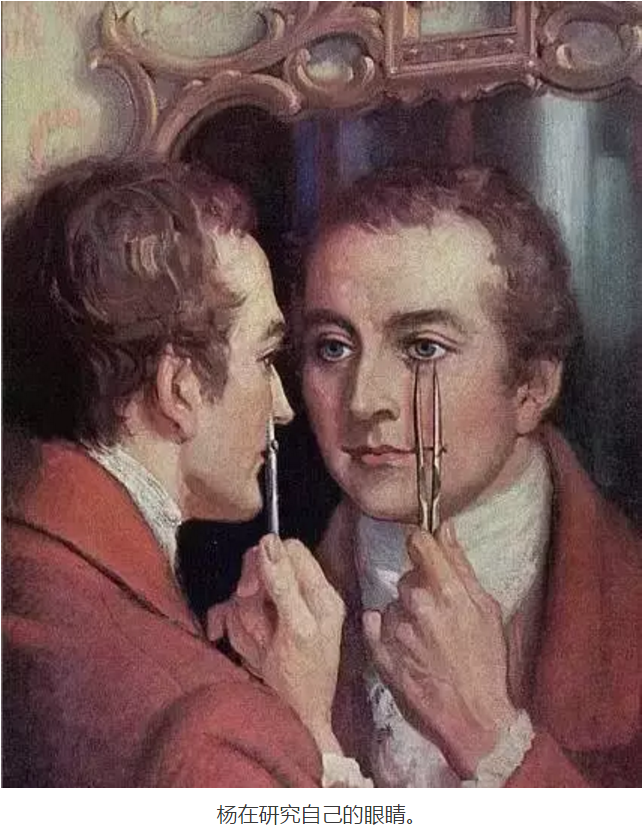

2.托马斯·杨:曾被誉为是生理光学的创始人。

杨认为光和声音一样都是一种波光的不同颜色对应着声音的不同频率。于是开始着手设计实验来证明自己的观点。

杨爱好乐器,几乎能演奏当时的所有乐器,这种才能与他对声振动的深入研究是分不开的。一次,杨观察到水中的两个波纹会发生互相影响,在对声波进行实验后也能发现声波互相叠加复合的效果。光会不会也和声音一样,是一种波?

后来,1802年杨根据人眼的生理特征,他提出色觉取决于眼睛里的三种不同的神经,分别感觉红色,绿色,和紫色。这三个色光都不能用其他的色光相混而生,但却可以混出其他任何色光。

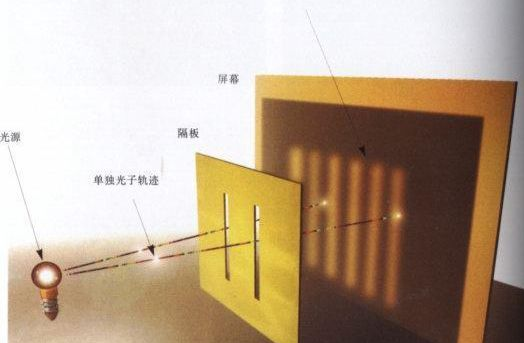

经过不断改进,杨通过小孔得到来自光源的一部分光线,再让光纤通过平行且距离很小的两个小孔。通过两小孔频率相同的光会发生互相影响,投射出明暗相间的图案。也就是著名的杨氏双缝干涉实验,为光的波动说奠定了基础。干涉这个名词也是杨首次提出的。

在1807年,托马斯·杨总结出版了他的《自然哲学讲义》,里面综合整理了他在光学方面的工作,并在里面第一次描述了双缝实验:把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面,这样就形成了一个点光源(从一个点发出的光源)。现在在纸后面再放一张纸,不同的是第二张纸上开了两道平行的狭缝。从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,就会形成一系列明、暗交替的条纹,这就是现在众人皆知的双缝干涉条纹。并首次肯定了光的波动性。

这个著名的双缝实验如今已经进入中学物理课本:让通过一个小针孔S0的一束光,再通过两个小针孔S1和S2,变成两束光。这样的两束光来自同一光源,所以它们是相干的,结果表明,在光屏上果然看见了明暗相间的干涉图样;后来,又以狭缝代替针孔,进行了双缝实验,得到了更明亮的干涉条纹。

同时,杨是最早发现眼睛对焦原理的人,他发现我们人类的眼睛拥有超强的对焦能力,但似乎眼球并没有空间实现仪器那样的对焦。他也研究了散光,也正是那年,杨入选了英国皇家学会...

托马斯·杨一生成果涉及光学、声学、流体动力学、船舶工程、潮汐理论、毛细作用、力学、文字学、生理学……